活動報告2025.04.02

東京電力ホールディングス株式会社と連携して実施した社会連携プログラム「未来の日本のエネルギーはどうあるべきか ~

発電所の現場視察を通じて考える~」(正課外)を、2025年2月20日(木)・2月28日(金)・3月5日(水)・3月10日(月)・

3月13日(木)・3月18日(火)の6日間で実施しました。

本プログラムでは、わが国のエネルギーを取り巻く現状や課題を把握するとともに、首都圏に電力を供給する火力発電所や

原子力発電所のフィールドワークを通じて、発電所の現場や課題などを深く考察することをテーマに実施しました。

参加者11名は、3つのチームに分かれて「日本のエネルギー政策は長期的にどのような方向に進むべきか」を検討し、

最後に提言を発表しました。

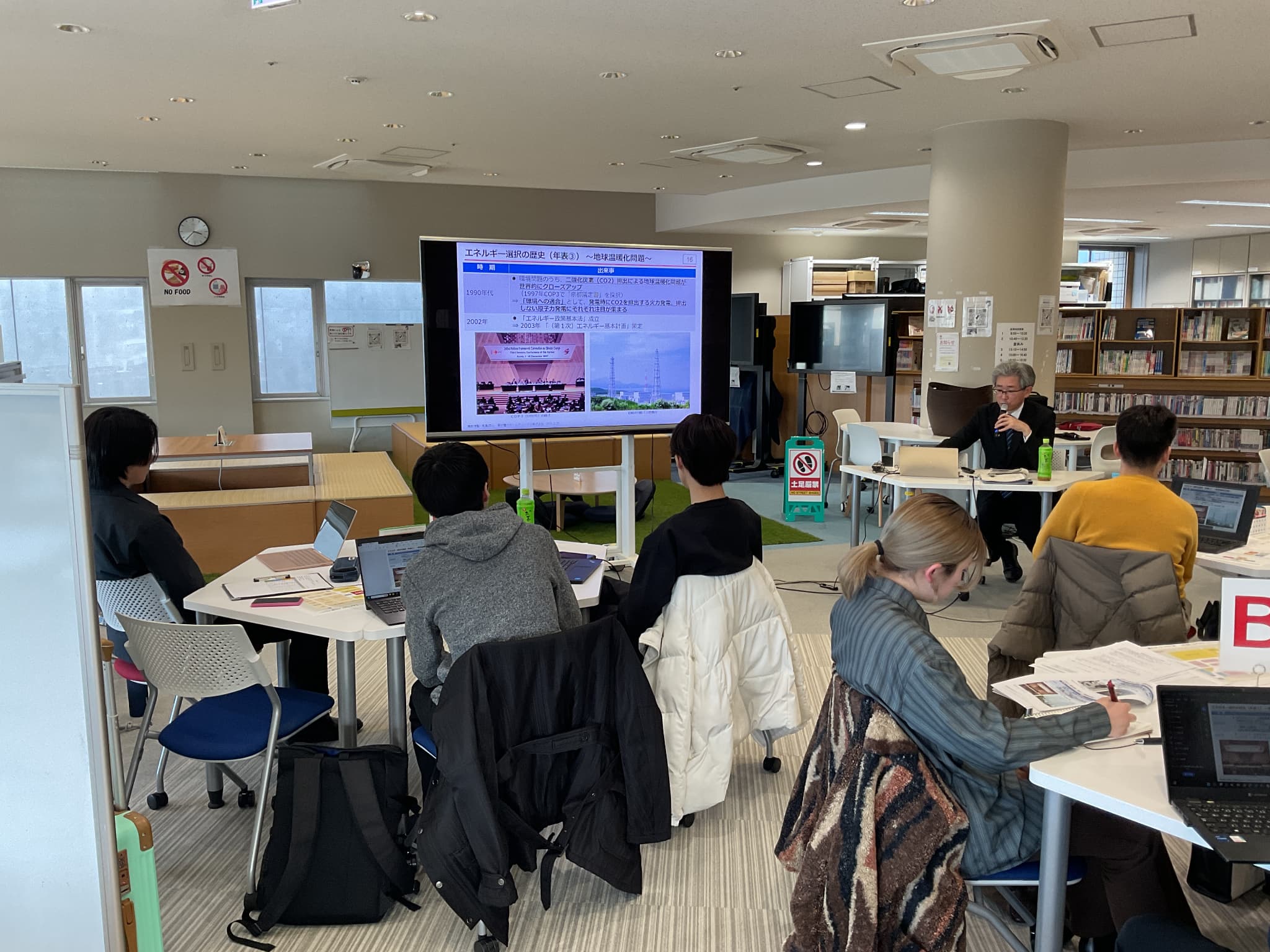

2月20日(木)は、ファシリテータより基本的な課題解決の手法を学んだうえで、東京電力ホールディングスのご担当者から

日本のエネルギー事情と課題についてレクチャーを受けました。

2月28日(金)は神奈川県の川崎火力発電所でフィールドワークを行いました。株式会社JERAのご担当者から火力発電の

仕組みや発電所の取り組み、再生可能エネルギー戦略等のレクチャーを受けた後、実際に稼働している発電所構内の設備を

見学しました。

3月5日(水)は、東京電力ホールディングスのご担当者から福島第一原子力発電所の事故と廃炉作業、事故を踏まえた

柏崎刈羽原子力発電所の安全対策について学びました。

3月10日(月)は新潟県の柏崎刈羽原子力発電所でフィールドワークを行い、展示施設で原子力発電所の模型や核燃料棒の

サンプルを見たり、福島第一原子力発電所の事故を受けて対策した発電所構内の現場や設備を見学するとともに、

日常的に実施している訓練などについても説明を受けました。

その後、これまで学習した知識やフィールドワークを通じて感じたことを踏まえ、3月13日(木)に各チームで発表に向けた

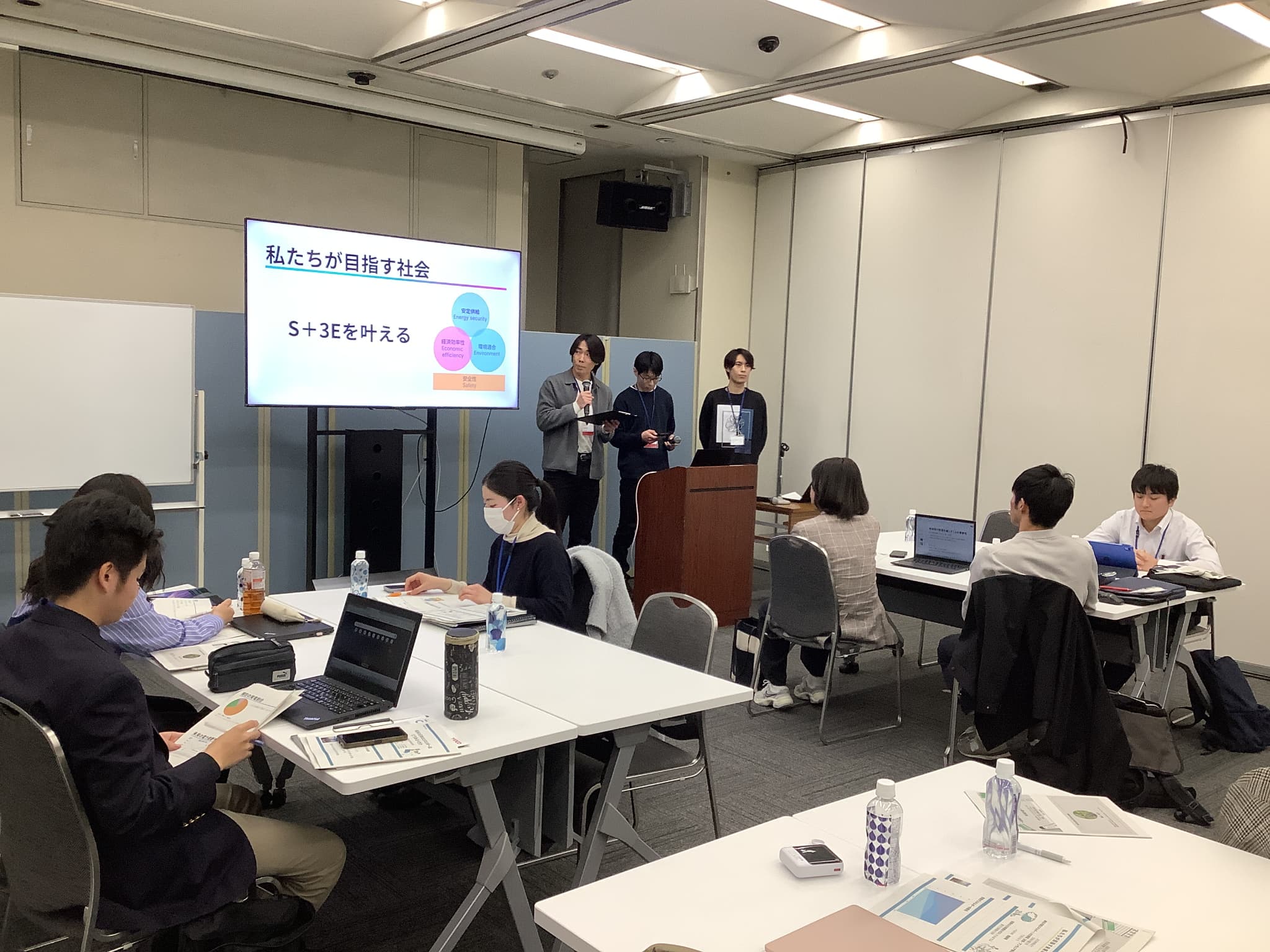

検討や意見交換を深め、最終日の3月18日(火)に東京電力ホールディングス株式会社本社にて発表を行いました。

各チームの発表内容は以下のとおりです。

チーム名:e-VISION2070

2070年時点で日本の電力を再生可能エネルギーと火力発電(水素・アンモニア等の最新技術)でまかなうことを目標とし、

従来の火力発電をゼロにするまでは原子力発電を活用することを提案しました。提案内容の実現に向け、原子力発電所に

対する近隣住民の理解を促すとともに、太陽光発電普及へのアプローチや火力発電の新技術活用を具体的施策として

掲げました。

チーム名:GIGA GENE

原子力発電と再生可能エネルギーの二本柱が未来を創るエネルギーの最適戦略であると訴え、消滅可能性自治体への原子力発電所設置やSMR(小型モジュール炉)の活用、発電所周辺住民への金銭的アプローチ等、原子力発電の安定稼働に向けた

具体的施策とともに、再生可能エネルギーの導入促進に向けた太陽光パネルの設置推進等を提案しました。

チーム名:チームシグナル

「地域再エネ100%」を目指し、日本の各地域で再生可能エネルギー自給率を上げる取り組みを行うことを提案しました。

中心市と周辺市町村が協定を結ぶ「定住自立圏構想」や、連携中枢都市が市町村と連携する「連携中枢都市圏」、

自治体が出資して創る公共サービス会社「シュタットベルケ」の考え方を電気に応用することで、これまで「全体的」な見方で

作られてきた電気のあり方を再定義し、地域を中心とした発電を促進するアイディアが発表されました。

東京電力ホールディングス株式会社と株式会社JERAの社員の皆様から、アイディアやプレゼンテーションに対して具体的な質問やコメントをいただき、最後は、プログラム内容の理解習得度、課題分析、斬新性・未来志向、チームワークといった観点で

最優秀賞に評価されたチームが表彰されました。

参加学生からは、「エネルギー政策の難解さを認識した」「エネルギー問題は今なお議論が起こっている問題で、解決方法に

明確なものはないからこそ、プレゼンには各チームの個性が出たのではないかと感じる」「普段の講義では得られないような

知見を得ることができ、濃密な時間を過ごせた」「他学部の学生と交流し、さまざまな視点やアイデアに触れることができた」

「チームで協力してプレゼンを仕上げるのも貴重な経験になった」など、本プログラムを通じてたくさんの気づきや学びがあった

という感想が寄せられました。

限られた時間のなかで大きなテーマに挑んだ学生たちには、本プログラムで経験したことを今後の学びや将来の糧に

してほしいと願っています。

社会連携教育センター(SCOLE)では、今後も自治体や企業等との連携を進め、学生の皆さんの学びにつながるプログラムを

実施してまいります。